Imaging of Matter

Auf der Spur der Medikamententaxis

5. Dezember 2024

Foto: DESY, Marvin Skiba

Wie gelangen Krebsmedikamente sicher an ihr Ziel? Ein internationales Forschungsteam hat an der Röntgenlichtquelle PETRA III eine Methode getestet, die die Verteilung eines Wirkstoffs in Tumorzellen sichtbar machen kann. In Zukunft könnte der Ansatz helfen, zielgerichtetere und damit effektivere Krebstherapien zu entwickeln. Die Arbeitsgruppe präsentiert ihre Ergebnisse im Fachjournal „Advanced Functional Materials“.

Bei manchen Wirkstoffen für die Krebsbekämpfung gibt es eine Herausforderung: Da sie nur schlecht im Blut gelöst werden können oder sich allzu rasch zersetzen, schaffen sie es nicht bis zum Wirkort, dem Tumor. Um dieses Manko zu beheben, haben Forschende eine raffinierte Strategie entwickelt: Sie verpacken die Arznei in eine molekulare Hülle. Nach seiner Verabreichung bahnt sich dieses Medikamententaxi seinen Weg durch den Körper. Am Tumor angekommen, löst sich die Hülle auf und gibt den Wirkstoff frei.

Nur: Wie gut diese Strategie funktioniert, ist nicht so einfach zu beobachten. Wie werden die Medikamentenhüllen von den Tumorzellen aufgenommen? Und geben sie dort den Wirkstoff auch tatsächlich frei? Um diese Fragen zu beantworten, markieren Forschende die Wirkstoffe bislang mit speziellen Farbstoffen. Werden sie mit Laserlicht bestrahlt, leuchten sie wie Signallichter auf und verraten dadurch, wie sich der Wirkstoff in einer Zelle verteilt.

Wirkstoffe ohne Farbstoffmarkierung sichtbar machen

Doch das Verfahren hat einen Nachteil: Meist sind die Marker-Moleküle ähnlich groß wie der Wirkstoff, was die Ergebnisse verfälschen kann. „Das wäre so, als würde man einen Fisch im Ozean verfolgen wollen, indem man ihn mit einem Sender bestückt, der genauso groß ist wie das Tier“, erläutert Marvin Skiba, Doktorand in der Arbeitsgruppe von Wolfgang Parak am Center for Hybrid Nanostructures der Universität Hamburg und im Exzellenzcluster „CUI: Advanced Imaging of Matter". „Dann ist fraglich, ob sich dieser Fisch genauso bewegt, als würde er ohne Sender schwimmen.“ Hilfreich wäre also eine Methode, mit der sich die Wirkstoffe im Medikamententaxi ganz ohne Farbstoffmarkierung sichtbar machen ließen.

Ein vielversprechender Ansatz ist die Röntgenfluoreszenz – ein Verfahren, mit dem sich kleinste Spuren eines chemischen Elements nachweisen lassen. Das Prinzip: „Ein Röntgenstrahl trifft auf eine Probe und bringt die Elemente darin in einen angeregten Zustand“, erläutert DESY-Physiker Gerald Falkenberg. „Die angeregten Atome wollen ihre Energie dann schnell wieder loswerden, indem sie Röntgenquanten abgeben. Diese Quanten fangen wir mit Detektoren auf.“

Das Entscheidende: Jedes Element sendet eine andere „Röntgenfarbe“ aus und hinterlässt dadurch seinen charakteristischen Fingerabdruck. Indem der Röntgenstrahl die Probe Zeile für Zeile abrastert, lässt sich eine Art Landkarte der Elemente erstellen. Dafür braucht es einen sehr starken und gebündelten Röntgenstrahl, wie es die DESY-Röntgenlichtquelle PETRA III erzeugt.

Forschung mit potenziellem Tumor-Therapeutikum

Um herauszufinden, inwieweit sich die Methode für die Untersuchung von Wirkstoffen in Medikamententaxis eignet, nahm sich das Team um Skiba und Falkenberg eine Verbindung des Elements Selen vor, ein potenzielles Tumor-Therapeutikum. „Diese Verbindung haben wir in verschiedene Arten von Mikropartikeln eingeschlossen“, erzählt Marvin Skiba. „Diese Partikel injizierten wir dann in eine Zellkultur und beobachteten mit Hilfe der Röntgenstrahlung, wie sich das Selen in den Zellen verteilte.“

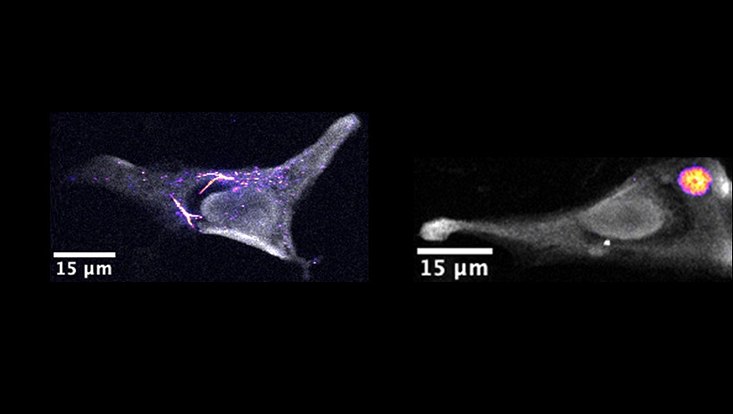

Das Resultat: Kurz nach der Injektion waren die mikrometergroßen Medikamententaxis auf den Röntgenbildern noch klar zu erkennen. 24 Stunden später waren sie verschwunden – zu erkennen war nur noch das Selen und seine Verteilung in der Zelle. „Daraus schließen wir, dass die Taxis in die Zelle eingedrungen sind und dort verdaut und zerstört wurden“, berichtet Skiba. „Das bedeutet: Das Selen-Medikament wurde freigesetzt und konnte sich in der Zelle verteilen.“ Als Kontrollexperiment verpackten die Fachleute den Wirkstoff in eine stabilere, von der Zelle nicht abbaubare Hülle und wiederholten den Versuch. Dabei beobachteten sie, dass die Hüllen zwar ebenfalls in die Zellen eindrangen, dort aber ihre Fracht behielten – bildlich gesprochen gingen die Türen der Taxis nicht auf.

„Bestimmte chemische Methoden können zwar genauer messen, wieviel Selen sich in der Zelle befindet“, sagt Gerald Falkenberg. „Doch mit unserem Verfahren gelingt eine ortsauflösende Abbildung. Sie kann sichtbar machen, wie das Selen in der Zelle verteilt ist, ob im Zellkern oder außerhalb von ihm.“ Die untersuchten Selenverbindungen dienten dabei vor allem als Modellsubstanzen. Doch im Prinzip lässt sich die Methode auch auf andere, für die Krebsforschung relevantere Wirkstoffe übertragen. „Es gibt mittlerweile viele zugelassene Medikamente, die auf Metallverbindungen basieren“, so Skiba. „Mit unserem Verfahren sollte sich beobachten lassen, wo die eigentlich im Körper landen.“

Methode soll optimiert werden

Nun wollen die Forschenden die Methode optimieren und zum Beispiel untersuchen, wie sich die Medikamententaxis bei größeren Gewebestrukturen verhalten. Dafür wollen sie ihre Methode erweitern: Bis dato rastern sie die Proben zweidimensional ab. Künftig soll das auch in 3D funktionieren, um auf diese Weise eine Tiefeninformation über die Verteilung eines Wirkstoffs zu erhalten. Auch Studien an lebenden Zellen sind angedacht, bislang klappen die Versuche nur an toten Zellen.

Langfristig wären auch Experimente an PETRA IV interessant: DESYs geplante Röntgenlichtquelle der nächsten Generation würde deutlich intensivere und stärker gebündelte Strahlung als die heutige PETRA III-Anlage liefen. „Zum einen wären damit wesentlich schnellere Messungen möglich“, sagt Falkenberg. „Zum anderen ließe sich die Auflösung deutlich steigern.“ Und dadurch würden die Bilder der sich in der Zelle verteilenden Wirkstoffe noch einmal deutlich schärfer. Text: DESY, red.

Originalveröffentlichung

Marvin Skiba, Rebeka R. Reszegi, Yalan Huang, Sathi Roy, Jili Han, Dennis Brückner, Carlos Sanchez-Cano, Ying Zhao, Moustapha Hassan, Neus Feliu, Gerald Falkenberg, Wolfgang J. Parak

Exploring the Intracellular Distribution of Se Compounds Delivered by Biodegradable Polyelectrolyte Capsules Using X-Ray Fluorescence Imaging

„Advanced Functional Materials“, 2024