Imaging of Matter

Atomkerne im Zusammenspiel: neue Einblicke in kollektives Quantenverhalten

8. September 2025

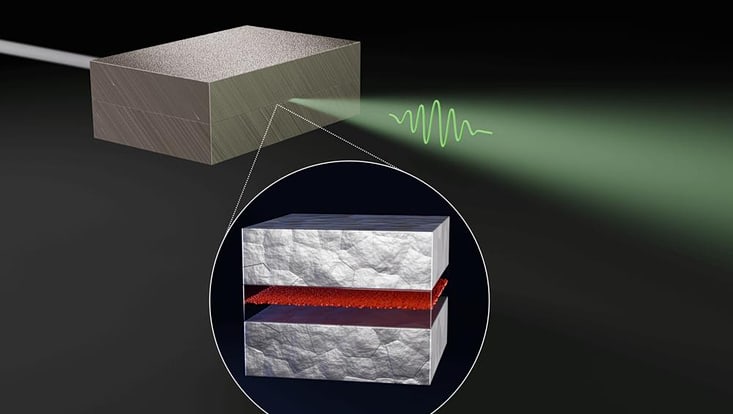

Foto: DESY/Leon M. Lohse

„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“ – auch in der Quantenphysik: Selbst einfache Quantenobjekte, wie Atome mit nur zwei möglichen Energiezuständen, können sich in einer Gruppe völlig anders verhalten als allein.

Wie sich ein Ganzes verhält, hängt davon ab, wie die einzelnen Teile angeordnet und verbunden sind. Ein Team von Forschenden der Universität Göttingen, von DESY, CUI-Mitglied Leon Lohse und weiteren Einrichtungen, hat an DESYs Röntgenstrahlungsquelle PETRA III erstmals ein großes Ensemble von Atomkernen des Eisen-Isotops 57Fe über einen Röntgen-Wellenleiter gekoppelt. Dabei konnten sie beobachten, wie die Atomkerne gemeinsam ein einzelnes Röntgen-Photon in den Wellenleiter aussenden und wie sich dieses dort ausbreitet. Die Messungen stimmen mit einem theoretischen Modell überein, das mit Forschenden der Universitäten Erlangen-Nürnberg und Würzburg entwickelt wurde. Die Studie eröffnet ein neues Forschungsfeld, das klassische Kernresonanz-Experimente mit moderner Quantenoptik und Wellenleiter-Technologien verbindet. Sie wurde in der Fachzeitschrift Physical Review Letters veröffentlicht.

Wellenleiter führen Schwingungen wie Licht, Schall oder Radiowellen kontrolliert in eine Richtung. Sie kommen in technischen Anwendungen wie Ultraschallgeräten, Radarsystemen und Quantencomputern zum Einsatz. Aus dem Alltag sind Glasfasern ein Begriff. Im Labor werden Wellenleiter zum Beispiel genutzt, um mithilfe von Licht einzelne Atome in Wechselwirkung zu bringen. Bisher ging das nur mit langwelliger Strahlung. In Experimenten an PETRA III bgelang es nun, mit „harter Röntgenstrahlung“, also sehr kurzwelliger Strahlung, viele Atomkerne des Isotops 57Fe gemeinsam von ihrem energetischen Grundzustand in einen angeregten Zustand zu überführen. 57Fe, auch Eisen-57 genannt, ist zu etwa zwei Prozent in natürlichem Eisen enthalten.

Die Forschenden haben zunächst die 57Fe-Atomkerne mit kurzen Blitzen aus Röntgen-Photonen angeregt. So ein Übergang zwischen den Energiezuständen, Kernresonanz genannt, wird nur ausgelöst, wenn die Energie der Strahlung exakt zum Energieunterschied in einem Atomkern passt. Pro Röntgenpuls, bestehend aus etwa 1000 Photonen, war im Durchschnitt weniger als ein energetisch passendes Photon enthalten. Wenn Atomkerne gemeinsam angeregt werden, beeinflussen sie sich gegenseitig und fallen nicht unabhängig in ihren Grundzustand zurück, sondern kollektiv. Diesen gemeinsamen Zerfall, bei dem die Atomkerne Energie in Form von Photonen freisetzen, haben die Forschenden gemessen. Dabei ergaben sich je nach Anordnung der Atomkerne charakteristische zeitliche Signale, die erstmals im Detail ausgewertet werden konnten.

„Eine große technische Herausforderung des Experiments war die Präparation von Röntgen-Wellenleitern, die sowohl eine gute Kopplung der Atomkerne über große Abstände ermöglichten als auch erlaubten, die starken Röntgenpulse verlustarm zu bündeln – ohne die empfindliche Messelektronik zu überlasten“, erklärt Erstautor Leon M. Lohse, der am Institut für Röntgenphysik der Universität Göttingen promoviert hat und inzwischen an der Universität Hamburg forscht. Dafür hat das Team in Göttingen und bei DESY in mehreren Schritten millimeterlange Wellenleiter aus nanometerdünnen Schichten angefertigt. „Aus diesen ersten Versuchen ergeben sich viele neue Ideen“, so Lohse. So könnten sich mit der bei DESY geplanten Röntgenquelle PETRA IV tausendmal mehr Photonen in die Wellenleiter einspeisen lassen. Das mache wesentlich komplexere Experimente möglich, die eine Verschaltung verschiedener Atomkern-Ensembles über mehrere Wellenleiter voraussetzen.

Originalveröffentlichung

Lohse, Leon M. et al.

Collective Nuclear Excitation and Pulse Propagation in Single-Mode X-Ray Waveguides.

Physical Review Letters (2025)