Imaging of Matter

Nahtlos von Rot zu Blau: Neue Lichtquellen auf Basis von Quantenpunkten

26. Juli 2022

Foto: Hannes Van Avermaet

Halbleiter-Nanokristalle, so genannte Quantenpunkte, sind hervorragende Leuchtstoffe. Ein internationales Forschungsteam unter der Leitung von Prof. Zeger Hens von der Universität Ghent und Dr. Holger Lange von der Universität Hamburg hat einen Ansatz entwickelt, um die für die Qualität des Lichts wichtige Quantenausbeute zu erhöhen.

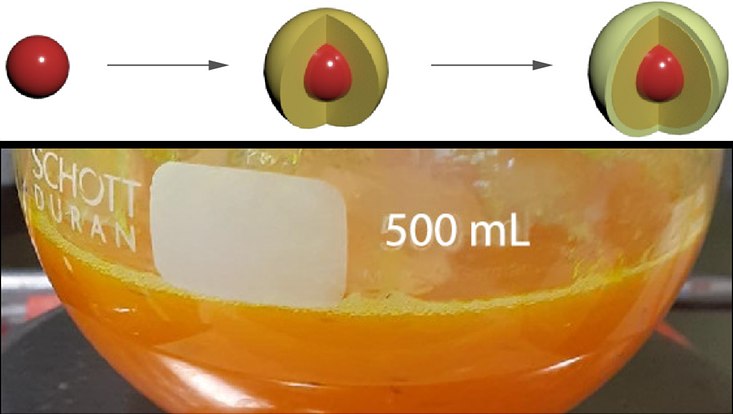

Ein wesentliches Merkmal der Photolumineszenz von Quantenpunkten ist der Anteil der Photonen, die pro Anregung emittiert werden: die Photolumineszenz-Quantenausbeute. Bei einer niedrigen Quantenausbeute wird die eingesetzte Energie allerdings in Wärme statt in Licht umgewandelt. Eine Möglichkeit, die Quantensausbeute zu erhöhen, ist das Überwachsen eines emittierenden Quantenpunkts mit einer schützenden Hülle aus einem anderen Material - ein nachgewiesen erfolgreicher Ansatz für die etablierten Kadmium-basierten Strukturen. Die kommerzielle Nutzung von Kadmium ist allerdings eingeschränkt, da das Material giftig ist.

Spannung kann zu Defekten führen

Als Alternative entwickelten Forschende Quantenpunkte auf Basis von Indiumphosphid (InP). „Das Problem hierbei ist, dass die zur Bildung von Kern und Schale verwendeten Materialien unterschiedliche Gitterkonstanten haben, so dass gespannte Grenzflächen zwischen Kern und Schale entstehen“, erläutert Holger Lange, der auch im Exzellenzcluster „CUI: Advanced Imaging of Matter“ forscht. Diese Spannung kann zur Bildung von Defekten führen, die die Quantenausbeute verringern.

In einer früheren Arbeit konnten die Gruppen von Zeger Hens und Holger Lange bereits zeigen, dass sich eine legierte Schale so einstellen lässt, dass eine spannungsfreie Umgebung entsteht (Chem. Mater. 2018, 30, 4393). Diese Idee griffen die Forscher nun für die Optimierung von InP-Quantenpunktsynthesen in großer Quantität auf, über die sie im Fachmagazin "ACS Nano" berichten. Zunächst wurde das Protokoll für die Kerne auf Robustheit und Skalierbarkeit optimiert. Dann wurde das Protokoll für das Wachstum der Schalen optimiert, um die Spannungen gemäß den Untersuchungen der Raman-Spektroskopie zu minimieren.

Neuer Ansatz ermöglicht hohe Quantenausbeute

„Dieser Ansatz erwies sich als nützlicher als die direkte Optimierung der Quantenausbeute“, sagt Lange. Das erhaltene Protokoll liefert Materialien mit hoher Quantenausbeute über das gesamte Emissionsspektrum in einer Ein-Topf-Reaktionsmischung. Bei der Verringerung der Abmessungen des InP-Kerns für die Emissionsabstimmung hilft eine allmähliche Beimischung von Schwefel zur Bildung einer legierten Zwischenschale, die belastungsinduzierte Linienverbreiterung zu minimieren.

Durch diesen Ansatz können die Forschenden die Emissionslinie nahtlos von Rot zu Cyan/Blau verschieben und dabei die hohen Quantenausbeuten beibehalten. Lange: „Wir erwarten, dass die Verfügbarkeit solcher Vollspektrum-Quantenpunkte auf InP-Basis die Entwicklung von Lichtquellen auf Quantenpunktbasis stark fördern wird.“

Originalpublikation

Hannes Van Avermaet, Pieter Schiettecatte, Sandra Hinz, Luca Giordano, Fabio Ferrari, Céline Nayral, Fabien Delpech, Janina Maultzsch, Holger Lange, and Zeger Hens

“Full-Spectrum InP-Based Quantum Dots with Near-Unity Photoluminescence Quantum Efficiency”

ACS Nano 2022, 16, 6, 9701–9712